適用法規

- 第一種圧力容器

- 第二種圧力容器

- 高圧ガス特定設備

- ボイラー

- 消防法

1925年創業以来100年近くに渡りボイラー、圧力容器を製造してきました。その長い月日の中で培われた技術、多くの製造許可、資格を取得し、様々な適用法規にも対応することができるようになりました。

1925年創業以来100年近くに渡りボイラー、圧力容器を製造してきました。その長い月日の中で培われた技術、多くの製造許可、資格を取得し、様々な適用法規にも対応することができるようになりました。

圧力容器は、一つ間違えれば重大事故につながるため、本体をつなぎ合わせる溶接の内部こそが最も重要であると考えています。内部欠陥を無くすには最適な溶接条件と最適な溶接ポジションが重要で、当社独自の3軸双碗ポジショナーを駆使し、最適な下向き自動溶接を実現しています。

溶接検査は自社で行い欠陥のない安全な製品を作り続けています。

材料に合った溶接条件を探し出すために試験をします。その結果を元に、PQR(溶接施工方法確認試験記録)として残します。

当社には、蓄積された多くのPQR結果を基にした溶接実績があり、お客様の要望する特殊材に対応できます。新規の材料についても同様な試験を繰り返し、最適な溶接条件を決定して製作します。

特殊材料の実績例:インバー、インコネル、ハステロイ、MAT、チタン、クラッド鋼など

材料検査は、機械試験の曲げ試験、引張試験そして非破壊検査(X線検査等)を行い確認しています。

各法規に基づいた設計は当然ですが、 用途・使用環境なども考慮しなくてはいけません。

また、消防法や高圧ガス保安法に適応した耐震計算なども行います。

長年培った豊富な実績で、お客様にベストな製品を提案します。

「こういうイメージの製品を形にしてくれないか?」などのご要望がございましたら、まず東成GTEXまでご相談下さい。

求める機能、最適素材、法規を吟味して製品化をご提案させて頂きます。

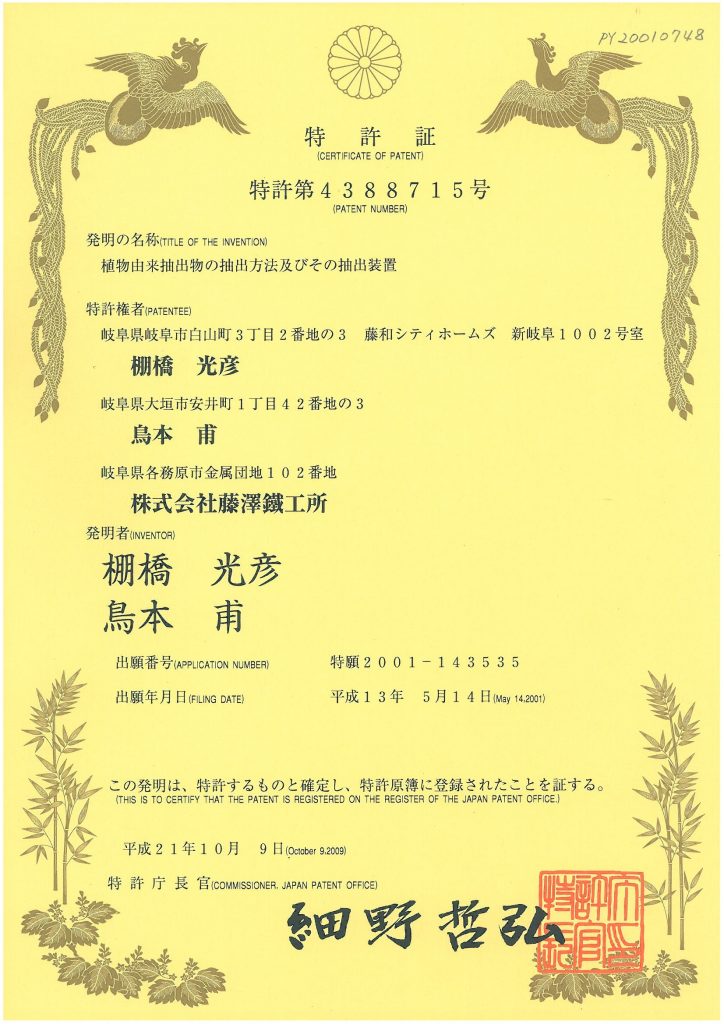

木材に含まれている有効成分を絞り出し、それを加熱させ発生した蒸気を冷却して抽出液を製品として取り出す装置を共同開発しました。

本発明は、芝生の病害虫防除剤等として使用されるヒノキ科植物の抽出油の抽出方法及びその抽出装置の開発を行ったものである。一般に、植物原料としてのヒノキ科植物には、抗菌性、殺菌性等の機能を有するヒノキチオール等の有効成分が含まれており、この有効成分を含んだ抽出油が抗菌・殺菌目的に利用されている。

従来の抽出方法は、まずヒノキを細かく切断して爆破装置に入れ蒸煮処理を行い、それによってヒノキに含まれる揮発性の有効成分は一部気化する。

その有効成分を含む水蒸気は凝縮器へ導き冷却処理して液体にし、これに爆発時にヒノキから抽出された液体を加え、その混合液を水蒸気蒸留装置により水蒸気蒸留する。それによって気化し、冷却装置により冷却されて得られた液体を油分と水分に比重分離し、油分を分取することによりヒノキ抽出液を取得していた。

ところが、上記抽出方法では複数の作業工程が必要であることと、それを可能にするための抽出装置の構成が複雑になってしまうという課題があった。この発明は、植物由来抽出物の抽出方法及びその抽出装置を簡易化し提供することにある。

特徴としては、容器内の圧力状態を常圧よりも高く、従来の抽出方法よりは低い加圧状態に設定することである。また、第二容器を設置して、必要なものとタール分等余分なものを分けて抽出できるようにした。この発明により様々な木材の有効成分を抽出し、有効活用に貢献できるものと期待している。